突然ですが、あなたは「分数の書き順」を知っていますか?

小、中学校で算数・数学の授業を担当していると、たまに子どもから「分数の書き順を教えてください」と聞かれることがあり、私自身困った経験があります。

この記事では、分数の書き順という意外と知らない疑問について、

- 「雑学的な豆知識」

- 「子どもに教える際に役立つこと」

などを、わかりやすく解説していきます。

分数にはどのような書き方があるのか?多数派は?

まずは、そもそも分数にはどのような書き方があるのか?という点から確認していきましょう。まずは、私の身の周りの方がどのように書いているのかを調べてみました。

「分子(ぶんし)」から書く派 は少数

上から順に、①分子(ぶんし)→②横棒(中の線)→③分母(ぶんぼ)、という書き順で書くパターンがあります。

実は私は、この「分子」から書く派です。

特に理由はないのですが、改めて考えてみると、上から書く方が筆の流れとして自然だからかもしれません。特に違和感なく、この書き方が体に染み付いています・

しかし、私の身の周りでは、「分子」から書くという書き方の人は数名しかいませんでした。少なくとも私の周りでは、「分子」から書くのはかなりの少数派ということになります。

「横棒(中の線)」から書く派 は比較的多い

「横棒(中の線)」から書くという書き方もあります。

私の周りで比較的多いのがこの書き方です。この「横棒」から書くという方のほとんどが、①横棒(中の線)→②分母(ぶんぼ)→③分子(ぶんし)、という書き順で書いているようです。

2024年2月にX(旧twitter)で行ったアンケートでは、この「横棒(中の線)」から書くというのが最も多い回答でした。

「分母(ぶんぼ)」から書く派が大多数

私の周りの方に聞いている中では、「分母(ぶんぼ)」から書くというのが圧倒的大多数でした。

そして、この「分母(ぶんぼ)」から書くという方のほとんどが、①分母(ぶんぼ)→②横棒(中の線)→③分子(ぶんし)という書き順で書いているようです。

感覚的には、小中学校で子どもたちが分数を書いている場面を見ると、このように「分母」から書いている子が多い気がします。

「読み方」から分数の書き順を考える

分数の「読み方」から、書き順について考えてみましょう。

日本語での分数の読み方

私の周りでは圧倒的大多数だった、「分母」から書く、という方に理由を聞いてみると、「読み方と同じ順で書いている」という返答がほとんどでした。

日本語では、分数を分母から読みます。だから、その読み方の通りに分母から書くというのは自然に思えます。

では、他の言語ではどのように分数を読むのでしょうか?

こうした経緯から、私は日本以外での分数の読み方に興味をもちました。

英語での分数の読み方

調べてみると、英語では「4分の3」という分数を「three-fourths」とか「three over four」などと読むことが分かりました。つまり、

英語では「分子」を先に読むということです。「分母」から読む日本とは逆です。

読み方では分数の書き順を考えられない

つまり、分数の「読み方」を根拠に書き順を考えたとき、「世界共通表記」である分数の書き順は読む言語によって変わってしまうということになります。

だから、読み方を根拠にして「分数の書き順」を考えるべきではないと思います。

小学校算数の教科書から、分数の書き順を探る

小学校算数の教科書には「書き順」が示されている

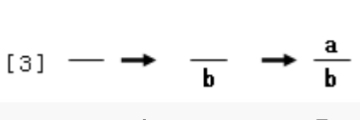

分数を初めて習う小学2年生の教科書を確認してみると、そこには「分数の書き順」が示されています。教科書に示されている書き順は、

①横棒(中の線)→②分母(ぶんぼ)→③分子(ぶんし)

です。私が見た教科書では、どの教科書会社もこの書き順を示していました。

なぜそうなのか疑問に思った私は、もう少し詳しく調べてみることにしました。このように、「なぜ?」を考えることは日頃の授業でも大切にしています。今回のテーマとは関係ないですが、以下の記事の題材は授業で取り上げるととても面白いのでおすすめです。

教科書会社のホームページでの解説

教科書を出版している「東京書籍」のホームページには、分数などの「書き順」の掲載について以下のように記載されています。

以前は「確かでないことは教科書には載せない」との立場から、演算記号や分数の筆順など、明確な筆順が存在しないものについては教科書には載せておりませんでした。しかし、「児童に好きな筆順で書いてよいと指導すると、混乱が生じることもあるので、正式な筆順がないとしても、何らかの筆順を示して欲しい」との要望も多く、現在の教科書では、「+、-、×、÷」などの演算記号や等号、「%」の記号、分数などについても筆順を示すようにしています。

引用元:東京書籍ホームページより一部略

つまり、

「分数には決められた書き順がない」

とのこと。

教科書に示している書き順の根拠は?

では、「ない」はずの書き順を

①横棒(中の線)→②分母→③分子

と教科書に示している根拠は何なのでしょうか?東京書籍のホームページには以下のように書かれています。

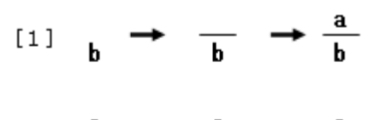

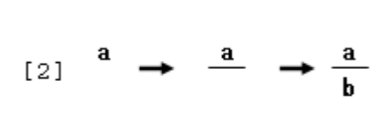

分数の筆順の掲載にあたり、私どもでは、「前後の数や記号などとのバランスを崩さずに書けること」に主眼を置き、下記[1]~[3]の3案について検討いたしました。

(分母)→(中の線)→(分子)

(分子)→(中の線)→(分母)

(中の線)→(分母)→(分子)

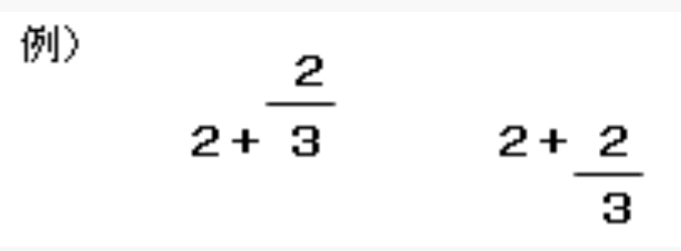

[1]の書き方は「b分のa」という分数の読みに対応したものであり、こちらの方がよいのではないか、とも考えました。しかし、分数表記に不慣れな段階で[1]や[2]の筆順で書くと、これまでの数や式の表現の経験から、下のように前後の数や記号と同じ高さに、同じ大きさで分母や分子を書いてしまう恐れがあります。

これらの表記は、前後の数や記号とのバランスが悪く読みづらいことに加え、「(2+3)が分母なのか」、「(2+2)が分子なのか」といった混乱を生じさせることにもつながります。

引用元:東京書籍ホームページから一部略

以上のことから、中の線を最初に書く[3]の筆順であれば、[1]や[2]と比べて前後の数や記号などとのバランスを考えやすく、かつ誤解も生じにくいと考え、[3]の筆順を示すことにしました。

これを読んで「なるほど!」と納得しました。ここまで考えられていたとはと感心しました。

確かに、分数指導をしていく上では小学生、中学生関係なく、演算記号(+-×÷)の横に分母や分子を書いてしまうなど、分数を正しく記入できない子はいます。

なかなかそれが直らず、指導に悩むことがあります。その子たちへの支援という意味では書き順指導はとても効果的なのかもしれません。

【結論】分数に書き順はないが、「横棒(中の線)」から書くことによって正しく記入しやすくなる

「分数に書き順はある?ない?」という質問への答えは、

「分数に書き順はない」

が結論です。しかし、小中学生に教える際などに指導者が押さえておきたい点としては、

「横棒(中の線)から書く」ことによって分数を正しく記入することにつながる

ということになると思います。

ただ、私は「分数の書き順はこうでなければならない」という指導はしたくないですし、すべきではないでしょう。

あくまで筆順がわからないことによる児童の混乱を防ぐためのものであり、単なる一例にすぎません。必ずこの通りに書かねばならないというものでも、そのように指導しなくてはならないというものでもありません。

引用元:東京書籍ホームページから一部略

だからといって、小学校2年生の子どもに対して単に「何でもいいよ」という指導は必ずしも適切とはいえません。

きちんと説明した上で、まずは「横棒(中の線)から書く」ことをすすめるのが良いでしょう。

その後、正しく分数を書けない子などに対しては必要に応じて個別に書き順指導をするのが良いのではないでしょうか。

まとめ

子どもたちから質問されるまで、自分では細かく考えていなかった「分数の書き順」ですが、教える立場としては考えさせられるものでした。

単なる雑学として、あるいは子どもたちへの指導するときの知識として、この記事の内容を生かしていただければ幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。