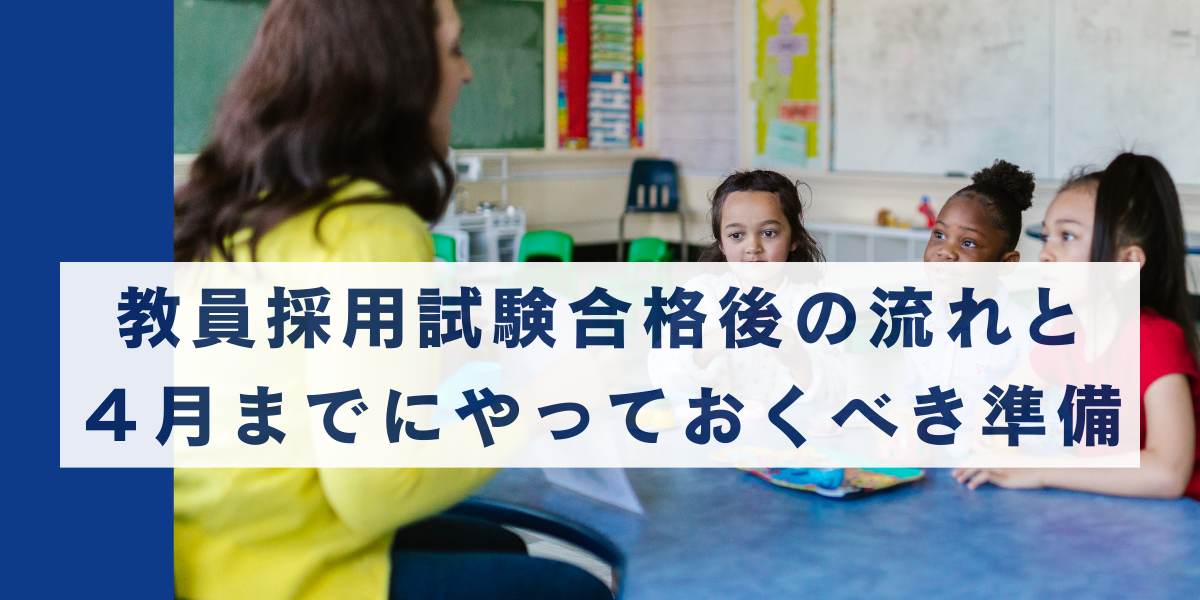

教員採用試験に無事合格した後に気になるのは、

- この後はどんな流れで採用されるの?

- 4月までに何をしておけば良いだろう?

などではないでしょうか?私はそうでした。

そこでこの記事では、無事に教員採用試験を突破し、4月から採用される皆さんに向けて、「合格後の流れ」と「4月までにやっておくべき準備」について書いていきます。ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。

教員採用試験合格後の流れ

まずは、採用試験合格から4月の勤務開始までの流れを確認しておきましょう。採用された都道府県などによって異なると思いますので、一つの参考としてお読みください。

勤務校決定は1〜2月

勤務校が決定するのは、通常1月から2月辺りが一般的かと思います。私は、新卒の時と、地元の自治体を受験し直した時の2度経験しましたが、どちらも勤務校決定は1月下旬から2月初めの時期でした。

勤務予定校の校長から電話がかかってくるというパターンが多いと思います。私が採用された自治体の場合は、事前に「この日のこの時間」に勤務校校長から電話をかけるから出られるようにしておいてほしいという指示がありました。

その電話で事前の打ち合わせの約束をして、約束した日時に実際に採用予定校に赴いて打ち合わせを行うのが一般的です。

採用予定校での事前打ち合わせで聞かれること

実際に採用予定校行っての事前打ち合わせでは、通常3月時点での校長との打ち合わせとなります。採用前の交通事故等のリスクを避けるために、公共交通機関で来るよう求められることもあります。

その打ち合わせでは、校長から色々な質問をされます。採用にあたって事務的に必要な質問のほかにも様々な質問をされます。

1月や2月の時点では校長は、新規採用者も含めて学校全体の4月からの組織決めを行っている真っ最中です。あなたに色々と質問することで、配置学年を考えたり、一緒に学年を組む先生の組み合わせを考えたりする訳です。そのような視点から、質問されることとしては

- 4月から住む場所の住所とおよその通勤時間(住む場所は決まっていなくても大丈夫。だが、およそ住みたいエリアなどは大まかに決めておいた方がよいと思います。)

- 部活動指導の可否(最近では拒否することも可能になってきているため、やりたくない場合には、正直に答えておくのがよいでしょう。)

- 指導可能な部活動(部活指導可の場合)

- やってみたい学年(希望通りになることはないかもしれませんが、参考にはすると思います)

- 雑談(一見無意味に観じるかもしれませんが、受け答えなどからあなたのパーソナリティを少しでも知り、組織配置の材料にしようという校長は多いです。)

担当学年等は4月までわからないケースも

担当学年などが具体的にわかる時期については、正直言って勤務予定校の校長次第です。私自身の経験や周に聞く限り、事前に知らされているケースはまれです。ちなみに私の場合は、

- 学年は知らされず『担任を持つ可能性がある』と伝えられ、4月の赴任初日に『1年生担任』と伝えられる(新卒時、中学校への採用)

- 『今の所、低学年担任の予定』と伝えられるも、4月の赴任初日に『5年生担任』と伝えられる(他県を受験し直した、小学校への採用)

という感じでした。「早く正確な情報を教えてもらって、それに向けて準備を進めていきたい」ところですが、なかなかそうはいきません。

このように、事前に自分が担当する学年等がわからない中で準備を進めることになります。その前提で、やるべき事について考えていきましょう。

教員採用試験合格後、4月までに準備しておくべきこと7選

自動車運転免許をとる

まず第一に、「自動車運転免許をとる」ことはかなり重要です。

地方であれば、通勤や出張の際に自動車は必須と言っても過言ではないでしょう。また、首都圏の採用で通勤に車は必要ない場合もありますが、免許をとっておくに越したことはありません。仮に通勤で車を使わないとしても、働き始めればまとまった時間をとることが難しくなるため、採用後は免許の取得自体が難しくなります。採用地域に関わらず、自動車運転免許を取得しておくと良いでしょう。

自分がどのように子供たちとかかわっていきたいかを考えておく

4月から子供たちの前に立って教師として勤務していくにあたり、自分がどのように子供たちと関わっていきたいかを考えておくことが大切です。

教育は、子供の成長のためにあります。子供に「どのように成長してほしいのか」というビジョンがなければ、教師として子供たちを成長させることはできないでしょう。

「自分なりで」良いので、子供たちとかかわる上での考えを整理しておきましょう。以下の記事は、私の考えです。もしよければ参考にしてください。

また、以下の記事は教員採用試験向けの記事ですが、どのような子供を育てたいかを考える視点についても触れています。合わせてお読みください。

本を読んだりポッドキャストを聴いたりして教養を高める

たくさんの本を読んだり、ポッドキャストを聴いたりして教養を高めましょう。

本を読むことは、教員のみならず、広く社会人にとって必要なことです。本によって特定の分野を深く知ったり、新たな視点を獲得できたりすることができます。小説の世界にどっぷりはまるのも良いでしょう。私は日頃から読書するようにしていますが、勤務しながらではたくさんの時間を確保することは難しいです。これを読んでいるあなたがまだ学生なら、この期間を利用してたくさんの本を読みましょう。教員として勤務するときにも役立つはずです。

以下の記事では私が教員の方におすすめする本を紹介しています。是非お読みください。

また、情報のインプットにはポッドキャストもおすすめです。ポッドキャストは、勤務が始まってからも通勤時に聴くことができます。私は通勤時や帰宅後の家事の時間などに毎日ポッドキャストを聴いています。教員の方におすすめのポッドキャスト番組は以下の記事で紹介しています。

教育系以外のアルバイトなどをする

教育系ではないアルバイトなどを積極的にやっておくと良いと思います。

なぜ教育系「以外」かというと、教員として働く以前に教育以外の視野を持っておくことが大切だからです。

私は大学が教育学部ではありません。そのため、友人も教員以外の職業に就いている人が多いです。そんな私は、教員として働いているとき、自分がこれまでに経験した教育以外の視点が役に立つことが多いと感じています。これは結果論ですが、教育学部以外で学んできたことが、結果として今の教育観に生かされていると感じます。

「学校」というフィールドしか知らないより、色々な視点を持っている方が子どもたちにより良い指導ができると思うのです。

ですからその手段の一つとして、教育に関係のないアルバイトなどを経験しておくのも良いと思います。人生経験の一つとして教育系以外のことに触れておくことは、これからの教員人生に生かされると思います。

また、今後の授業の時の雑談などで自身の経験を語ることができるのもメリットの一つです。

資格試験などで自身のスキルアップをする

せっかくある時間ですから、資格試験などスキルアップに使うのも良いでしょう。何でもいいとは思うのですが、学校現場にいる私から見て「このスキルいいな」と、思いつくものを紹介します。

英検やTOEICなどの英語資格

外国語(英語)の授業が小学校5、6年生で教科化されて授業時数が増えている中、英語ができる教員はとても重宝されます。特に英語に関しては、今小学校教員に求められている能力になってきていると言って良いでしょう。

英語が専門でなくても、職場での活躍の場が広がります。また、ALTと円滑なコミュニケーションができれば、子どもたちにより良い外国語の授業を提供できます。

漢検、数検の受験

漢検(日本漢字能力検定)や数検(実用数学技能検定)の受験も良いでしょう。これらは、その学力そのものが生かされるというより、自分が受験を経験していることにより児童生徒が受験する際にアドバイスしやすくなるというメリットがあります。

今も昔も、英検・数検・漢検の3試験は、多くの子どもたちが受験をしますから、それに対して的確にアドバイスできることは、児童生徒との信頼関係構築にも繋がります。

私は、数検準1級を取得しています。私の場合は、中学数学教員、小学校の算数科担当として勤務してきましたが、

- 数学検定受験者に対して、実体験をもってアドバイスできる

- 授業で扱う問題を、数検の過去問題を選択肢の一つとしてもつことができ、子どもの思考力向上に役立てることができる

というメリットをこれまでに感じてきました。もちろん、それだけのために受験する必要はありませんが、時間があるのであれば挑戦してみるのも良いのではないでしょうか?

Word,Excel検定やプログラミングなどのICTスキル向上

WordやExcel、プログラミング等のスキルアップも良いと思います。

教育のデジタル化が進む他、プログラミング教育も必修化している中、ICT活用能力はもはや必須です。私は多少プログラミング等の知識があるのですが、そんな私から見て、教員の世界は「プログラミングなどの情報系に疎い人が多い」気がします(あくまで主観ですが)。

これからの学校現場にICT人材は必ず必要ですから、スキルアップしておいて損はないでしょう。

投資や貯蓄などの「資産形成」について勉強する

大学生の場合には、4月から教員としてだけでなく社会人としてもスタートを切ることになります。社会人としてまず大切なのはお金の管理です。特に公立学校の教員は「公務員」ですから、莫大な収入を得るというということはありません。逆に言えば、安定した収入が保証されたともいえるでしょう。

そこで重要になるのが「資産形成」です。私自身は最近になってその重要性を感じ、慌てて勉強して実践していますが、「これを、働き始めた時からやっておけば…」とつくづく後悔します。初任給をもらうまでの5ヶ月間で資産形成などの知識をしっかりと勉強し、4月からコツコツ実践することをおすすめします。

最近話題の「金融教育」に教員としてどうアプローチしていくかということもいずれ必要になってくるでしょうから、その視点でもきちんと勉強しておいた方が良いと思います。

以下は、私が資産形成の勉強にオススメする書籍です。

金持ち父さん貧乏父さん

バビロンの大富豪

ジェイソン流お金の増やし方

たくさんの人と関わり様々な視点を獲得する

教員に関わらず、仕事には楽しいことばかりではなく、ときには壁にぶち当たることもあります。ストレスだって溜まります。

そんなときに支えてくれる友人は、あなたの大切な財産です。私も何度も友人に助けられました。ですから、とにかく友人を大切にし、たくさん遊んでください。そして、働き始めてからもお互いに助け合えるような良好な関係でいることが、教員になってからのあなたを支えてくれるはずです。

また、たくさんの人とかかわり、いろいろな視点を獲得しましょう。私は、子どもたちが勉強する意味を「いろいろな考え方を学ぶため」と考えています。これは大人でも同じだと思っています。飲み会でも何かのセミナーでも何でもいいと思うので、いろいろな人と話す機会をとり、広い視点で物事を見られるようにすることも大切なのではないでしょうか。

そうすることにより、以下の記事で書いたように「学習することの意味」を広い視点から子どもに伝えられると思います。

まとめ

この記事では、教員採用試験合格後の流れと、4月までにやるべき準備について書いてきました。

を紹介してきました。教員採用試験への合格を果たした皆さんが、この記事を少しでも参考にしてできる限り良い形で4月を迎えられることを願っています。同じ教員として、共に頑張りましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。